Text und Fotos: Christian Funke

Gekennzeichnete Fotos: Prof. Ira Schneider

Gekennzeichnete Fotos: Prof. Ira Schneider

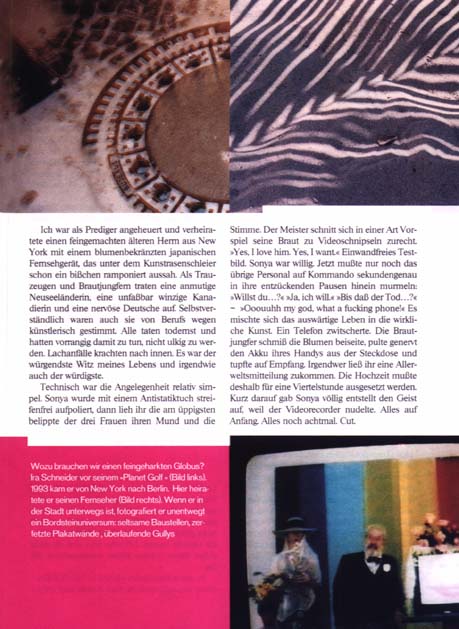

UFO IN ASPIKoderEIN MANN SIEHT FERN UND NAHSonya, die Braut, schimmerte blitzblau an diesem Tag. Nur drei Nächte zuvor hatte ihr Bräutigam noch mürrisch an ihr herumgefummelt, und schließlich schlug er ihr fluchend mit der flachen Hand in die Visage. Das sah nicht gut aus. Doch urplötzlich, zwei Tage darauf, hatte er sich - nach einer Probezeit von insgesamt ungefähr fünfzig Jahren- dazu durchgerungen, das trübe Verhältnis amtlich zuzulassen. Es wurde Zeit. Vielleicht erfrischt es die Beziehung, wenn man bei der Eheschließung von vornherein ziemlich sicher sein darf, nie und nimmer einer Goldenen Hochzeit entgegentattern zu müssen. Mein Bekannter, Herr Schneider, jedenfalls liebte seine Sonya schon so lange so sehr, daß er auf einmal nicht mehr anders konnte. Sonya stammt aus Japan. Sonya ist demütig. Abhängig, oberflächlich, charakterlos. Sie braucht wechselnde Spannung und gaukelt immerwährende Lebendigkeit vor. Das Miststück ist eine Maschine. Sonya kommt von SONY, Herr Schneider kommt aus New York und lebt seit 1993 in Berlin. Er ist Video-Künstler, studierter Neurophysiologe, Fotograf und einer der auserwählten Männer, die eine Frau zum Kochen nicht nötig haben. Wegen all dieser Berufungen und aus professioneller Rücksicht auf die Liebe konnte er es sich leisten, an einem Sonntag im Juni 1999 seinen Fernseh-Apparat zu ehelichen. Auf Immerwiedersehen! Vom Hochzeitsakt gibt es einen dreiminütigen Film. Drei Minuten für die Ewigkeit, frisch geschnitten aus dem außergewöhnlichen Leben des Ira Schneider. "Fernsehen ist billiger als leben.", sagt der 62jährige. Und einige seiner Ideen klammern sich an dieser Behauptung fest.Ich war als Prediger angeheuert und verheiratete einen feingemachten älteren Herrn aus New York mit einem blumenbekränzten japanischen Fernsehgerät, das unter dem Kunstrasenschleier schon ein bißchen ramponiert aussah. Als Trauzeugen und Brautjungfern traten eine anmutige Neuseeländerin, eine unfaßbar winzige Kanadierin und eine nervöse Deutsche auf. Selbstverständlich waren auch sie von Berufs wegen künstlerisch gestimmt. Alle taten todernst und hatten vorrangig damit zu tun, nicht ulkig zu werden. Lachanfälle krachten nach innen. Es war der würgenste Witz meines Lebens und irgendwie auch der würdigste. Technisch war die Angelegenheit relativ simpel. Sonya wurde mit einem Antistatiktuch streifenfrei aufpoliert, dann lieh ihr die am üppigsten belippte der drei Frauen ihren Mund und die Stimme. Der Meister schnitt sich in einer Art Vorspiel seine Braut zu Videoschnipseln zurecht. "Yes, I love him. Yes, I want." Einwandfreies Testbild. Sonya war willig. Jetzt mußte nur noch das übrige Personal auf Kommando sekundengenau in ihre entzückenden Pausen hineinmurmeln: "Willst Du...?" "Ja, ich will." "Bis, daß der Tod..."....... "Scheißßße! - Ooouuhh my god - what a fucking phone!" Bei "Bis, daß der Tod..." mischte sich das auswärtige Leben in die wirkliche Kunst ein. Ein Telefon zwitscherte. Die Brautjungfer schmiß die Blumen beiseite, pulte genervt den Akku ihres Handys aus der Steckdose und tupfte auf Empfang. Irgendwer ließ ihr eine Allerweltsmitteilung zukommen. Die Hochzeit mußte deswegen für eine Viertelstunde ausgesetzt werden. Kurz darauf gab Sonya völlig entstellt den Geist auf, weil der Videorecorder nudelte. Alles auf Anfang. Alles noch achtmal. Cut, und fertig war die Chose. Das Werk "SCHNEIDER MARRIES HIS SONYa" steht heute im Video-Forum des Neuen Berliner Kunstvereins neben anderen Bändern des Amerikaners. Als Schneider vor anderthalb Jahren in eine neue Wohnung umzog, bekam Sonya als nachträgliches Hochzeitsgeschenk einen Kabelanschluß. Seitdem lieben sich die beiden noch ausführlicher. Er behauptet von sich, einer derjenigen zu sein, die die meiste Zeit ihres Daseins mit Fernsehen verleben. Vor Jahren hatte er mal 250000 Stunden ausgezählt. Ein Urmensch der Moderne. Seit Kindertagen hat es ihm die Flimmerkiste angetan. "1947, da war ich acht Jahre alt, hatte meine Familie in Brooklyn den einzigen Apparat im ganzen Straßenzug." Ira Schneider, 1939 in Manhattan geboren, ist beinahe so alt wie mein Vater, und manchmal denke ich darüber nach, wie mir ein solcher Mann als Vater hätte bekommen können. Wäre ich gutartig verrückt geworden? Hätte er mir eine völlig fremde Mutter beschafft? So eine friedlich durchrauschte Flower-Power-Schabracke, die mir nur das Erlaubte verboten hätte. Schneider, den es durch die ganze Welt getrieben hatte, lernte ich Ende der neunziger Jahre im Lokal "Torpedokäfer" in Prenzlauer Berg kennen. Ein idealer Platz um Außerirdische zu treffen. Vier Wochen zuvor war ich dort einer umwerfend traurigen Frau begegnet, die sich Natascha nannte, angab, in direkter Linie von der russischen Zarendynastie der Romanows abzustammen und eigentümlich schöne Fotografien mittels militärischer Nachtsichtgeräte fabrizierte. Grünstichige Lichtspiele, wie giftige Schlieren und Tang in Pfefferminzlikör. Der Anblick riß einem die Augen aus. Gemäßigtere Bilder malte sie einfach. Wir soffen schleunigst, und immer dringender war mir nach Ruhe zumute. Natascha fiel aus. Ich hatte genug mit mir zu kämpfen. Der grauhaarige Mann am Nebentisch nickte ahnungsvoll, und durch alle meine Nebel hindurch konnte ich gerade noch erkennen, wie er mich an seinen Tisch herüber winkte. Er spendierte ein Bier, ich propfte herumliegende Apfelsinenhälften wie ein Blütenmuster auf den abgesplitterten Glasrand. Da blitzte es. Der Mann hatte auf einmal eine Kamera in der Hand und mein armseliges Experiment festgehalten. Er nannte es "Apfelsinenbombe". Daraufhin fachsimpelte er über Bilder und Berlin und die Welt dahinter. Es war gerade die Zeit, als sämtliche Zeitungen, Journale und TV-Sender nicht mehr damit aufhören konnten die allerneueste "Neue Mitte" zu ermitteln. Die in der Politik, die in der Kultur und die interne Jubel-Trubel-Mitte von Berlin sowieso. Berlin wollte wahnhaft das Zentrum der Mitte sein. Vom Untergrund bis zum Gipfel. Es gab kaum einen Artikel in dem nicht von Berlin als einer "Doch-irgendwie-vielleicht-etwas-später-unter-Umständen-mal-sowas-wie New York werden könnenden Metropole die Rede war. Schneider, bestechend darin, seine Beobachtungen für den Moment einzufrieren, hatte für die ganze Panik einen coolen Satz übrig: "Es gibt ein Loch in Brandenburg, das heißt Berlin, ich wohne mittendrin". Er nennt das einen "topographischen Witz". Ira Schneider sieht sich genau um in diesem Loch und hält die seltsamen alltäglichen Risse im Vorbeigehen mit der Kamera fest. Wenn er eine versottete Hauswand fotografiert, dann gibt Putz unter Schmutz ein Stilleben preis. Gerümpel muß nicht gleich anmuten wie Dreck. Mitunter schaut ein Gesicht heraus. Schneider ruckelt nicht an seinen Motiven, er stellt nichts hin, schiebt nichts beiseite, propft nichts rein. In seinen Augen mag das ein Kinderspiel sein: Ich sehe was, was du nicht siehst! Bilder, schöne Bilder, wunderschöne Bilder. In seinen Foto-Serien "WAND UND BODEN" - Bilder von "anthropologischem Abfall" oder "BAULIN" - Bilder von der Berliner Bauwut, kümmert er sich um alte Reste, die noch keiner weggemacht hat und das neu scheinende Drumherum. "Die Welt ist alles, was Verfall ist." Eine geborgte Weisheit bringt er mit seinen Fotografien regelmäßig auf den neuesten Stand. Seine zerkleinerte Welt trägt Schneider immer bei sich. Man begegnet dem mittelgroßen, grauhaarigen Mann auf der Straße nie ohne Gepäck und Kamera. Er ist einer dieser klassischen Tütenträger, die leicht geduckt den hastigen Passanten das Tempo wegnehmen. Ein knorriger Stock im strudelnden Fluß. Vielleicht bleiben deshalb alltägliche Beobachtungen als etwas Besonderes an ihm hängen. Berlin findet er der breiteren Bürgersteige wegen besser als New York. Es gibt mehr Platz zum Anhalten. Schneider spaziert, biegt sich urplötzlich nach unten und fotografiert einen übergluckernden Gully im Halbschatten der Gosse. Auf dem Abzug wird das dann wie eine verregnete Mondfinsternis aussehen, oder wie UFO in Aspik. Ein Bordsteinkanten-Universum. Solche Bilder stochert er mit der Kamera gezielt aus dem Haufen Nichts, das niemand sonst auch nur eines Blickes würdigt. Schneider ist ein besessener Makromane. Er guckt sich die weite Welt winzig. Und orakelt darüber hinaus. "Die Zukunft sieht nicht so gut aus, aber nach der Zukunft wird alles blendend". Derartige Sätze spuckt er von sich wie einen angefangenen Kaugummi. Wer will, kann an derlei Erkenntnis weiter beißen. Oder sich bloß davon belustigen lassen. Schneider brütet nicht unendlich auf seinen Ideen herum, bis alles zu nichts verdampft ist. Seine Einfälle verrunzeln nie in Hülle und Fülle und Ewigkeit. Schnell macht er etwas daraus. So regte ihn neulich auf, daß immer mehr Golfplätze überall auf der Welt dem armen Leben Platz rauben. Er machte sich ans Werk, dieses Übel des Überflusses anzuzeigen. PLANET GOLF ist eine Landkarte, die unseren Globus als fein geharkte und wild gelöcherte Ödnis aus künstlichen Grüns, bunten Fähnchen und Sandgruben besichtigt. Die Welt ist alles, was Verfall ist. Die Natur der Zivilisation bildet er immer wieder ab. Er persönlich wirkt irgendwie nicht so speziell in seinen Einzelheiten. Es gibt Menschen, die man allein an ihren gestorbenen Augen erkennt oder daran, wie sie lauthals den Mund halten. Herr Schneider sieht einfach aus, wie man sich jemanden vorstellt, der Schneider heißt. Plus weisem Bart und im Winter immer mit Mütze. Den Amerikaner hört man natürlich aus gewrungenem Deutsch heraus. Besonders am halberbrochenen amerikanischen R und den ungestrichelten Umlauten gibt er sich zu erkennen. "Kuhlschranktur" ist so ein entlarvendes Wort. Und hinter jener Kuhlschranktur tut sich noch eine andere Welt des wortkargen Mannes auf. Er ist ein begnadeter Küchenmeister. Einmal, als wir uns schon eine Weile kannten, schleppte ich Freunde an. Mister Schneider hatte angerichtet, wie man das nie für nordamerikanisch halten würde. Sachen, die nicht sofort mit aller Gewalt nach irgend etwas schmeckten. Raffiniertes Essen ist vorsichtig wie ein leiser Witz. Auch darin ist Schneider Feinschmecker. Seit Jahren tafelt er Köstliches auf, wenn Freunde, Kollegen Partys feiern, oder ab und an Leute in Clubs oder Galerien auf seine Häppchen scharf sind. Seine hausgemachte Leberpastete oder die Chicken Wings sind schnell vergriffen. Für die Crew des Spielfilms "Männerpension" besorgte Ira Schneider die Verpflegung. Und im Augenblick für uns. Wir aßen und staunten. Vor unseren Augen zappelten auf dem Bildschirm Videos vorbei. Männer in unschönen Badehosen, an einem Strand in Kalifornien. "The guy with the book is from Germany", nörgelte eine Stimme. Man konnte Heiner Müller, den gurgelnden Dramatiker, obenrum gerade so an der Zigarre bestimmen und an der klumpigen Brille. Der Kerl mit dem Buch war 1978 erstmals in den USA. Im Abspann des Filmes blieb er ungenannt, da kamen nur Wim Wenders und Jean Luc Godard zur Geltung. Godard verhandelte gerade über das Remake von "Außer Atem" und trottete ins Bild.Schneider, der die berühmten Badehosenträger gefilmt hatte, war damals Professor für Video-Kunst an der Universität San Diego und ebenfalls Gastgeber. Wir hatten noch die Mäuler offen, als das eigentliche Menü längst durch war. Vom nächsten Videoband kreischte Woodstock: Jimi Hendrix, Janis Joplin, der ganze legendär schöne Morast, aus dem die Hippies in die Weltgeschichte hüpften und unseren nachwackelnden Eltern vorturnten, von welch tierischer Wucht Liebe sein kann, wenn sie die alten Klamotten abfetzt. Jetzt hockten wir allzeit verschonten Knaben und Mädchen am Tisch des milden Mister Schneider, der die wüste Welt noch vor ihrem Untergang angefaßt und eigenhändig in Bildern festgehalten hatte. Und uns gerade Kaffee nachgoß. Unglaublich. Crazy! Yeah! Schneider hatte mit Mick Jagger in Altamont auf der Bühne gestanden und gefilmt, er war mit Andy Warhol bekannt, hat John Belushi beherbergt in seinem Strandhaus. Dabei ist er nie zwischen all den glorreichen Schatten sitzen geblieben, wie so einige traurige Gestalten, die sich im Laufe der Jahre schon mit sich selbst verwechseln, weil sie immer bloß ein berühmter Anderer sein wollten. Schneider ist in sich bestens aufgehoben. New York bleibt New York, und wenn es mit Berlin noch so dicke kommen sollte. So it looks! Für Oktober plant er gemeinsam mit dem Zentrum für Kunst und Medientechnologie eine Ausstellung der Videoskulptur "Wipe Cycle" in Karlsruhe, bevor diese vorausichtlich im Sommer 2002 im Institute of Contemporary Art in Palm Beach zu sehen sein wird. Jene Installation von Schneider und seinem Kollegen Frank Gillette war 1969 das erste Mal in New York gezeigt worden. Noch eine alte Geschichte? Der Sonntagsbeilage der "New York Times" vom 21. Januar 2001 war die Story unter der Rubrik Kunst und Architektur nach 32 Jahren immerhin eine Doppelseite wert. Unter der Schlagzeile "Before `Reality TV` there was `Reality Video` konnte man unter anderem lesen, daß unser Herr Schneider derselbe war, der an der ersten Video-Kunst-Show der Welt mitgewirkt hatte. Für mich ganz persönlich bleibt er der erste Mann, der ehrlich genug war, seinen Fernseher zur Frau zu nehmen. Die wahre Kunst. Sonya geht übrigens immer noch blendend. Das Kabel steht ihr gut. Weitsichtig, wie er ist, hat Schneider sein Testament schon mal gemacht: "Wenn ich sterbe, möchte ich keinen Grabstein, sondern einen Satellitenanschluß". Good looking forever! |